また、おすすめのバーチャルオフィスはありますか?

今回はおすすめの5社を比較しながら、それぞれの特徴や料金、選び方のポイントを解説していきますね。

「起業したいけど、自宅の住所を公開されるのは困る…」

「でも賃貸オフィスは高すぎるし、そこまでの余裕はまだない」

そんな起業準備中の方、副業を始める方におすすめなのが「バーチャルオフィス」です。

特に最近では、法人登記も可能でありながら、月額1,000円以下という超低価格プランも登場しており、コストを抑えながらプライバシーを守る手段として注目を集めています。

ただし「安い」だけで飛びつくのは危険。契約後に「こんなはずじゃなかった…」とならないためにも、バーチャルオフィスの基礎から選び方、税務処理まで、わかりやすく解説していきます。

目次

1. 起業で自宅住所を使うリスク

昔は「起業=オフィスを借りる」ことが当たり前でしたが、今はパソコン1つで起業できる時代。

副業・フリーランス・1人起業などの増加により、自宅住所を本店所在地とするケースも増えています。

しかしながら、法人登記をすれば、法人番号公表サイトなどに本店所在地が記載されるため、ネットで検索すれば誰でも見られる状態になります。

その結果、自宅に営業DMが届いたり、飛び込み営業が来たりするだけでなく、クレーマーの突然の訪問や嫌がらせ電話、ストーカー被害などへつながるリスクもないとは言えず、家族への影響も心配です。

法人ではなく個人事業主であれば登記は不要なので、住所が公開されるようなことはありませんが、それでも名刺やホームページ、請求書などに住所の記載がないと不審に思われてしまうことがあります。

また、ネットショップを運営する場合など、特定商取引法により氏名、住所、電話番号などの連絡先の公開が義務付けられているケースもあります。

このような背景から、バーチャルオフィスの住所を本店所在地として起業したいというニーズが高まっているのです。

※法人の場合はバーチャルオフィスの住所を本店所在地としたとしても、通常は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に代表者住所も記載されてしまいます。しかし、代表者住所は手数料を払って謄本を取得しない限り見ることはできないので、リスクは圧倒的に下がります。謄本に代表者住所を非表示とする特別な手続きもありますが、いくつか注意点があるのでここでは割愛します。

2. バーチャルオフィスを使うメリット・デメリット

バーチャルオフィスを利用すれば、あまりコストをかけなくても自宅住所を公開せずに起業できるため、プライバシー保護とコスト削減の両立が可能です。

ただし注意点もありますので、メリットとデメリットを整理しておきましょう。

【メリット】

- 自宅住所を公開せずに起業できる

- 都心の住所が使えることで印象UP

- 郵便物や電話の代行サービスあり

- 費用が格安(月1,000円以下も)

バーチャルオフィスは都心に住所を構えていることが多く、名刺やホームページに一等地の住所が記載されているとパッと見たときの印象がよくなります。

また、郵便物の受け取りや電話対応を代わりにしてくれるのも、忙しい起業家にとっては非常にありがたいサービスです。

さらに費用も格安で、法人か個人か、どこまでオプションサービスを利用するかにもよりますが、利用料が月1,000円以下になるケースもあります。

【デメリット】

- 銀行によっては法人口座開設や融資審査に影響が出る

- 郵便物の受け取りなどの事務作業が遅れる

- 会議室がないとリアルでの打合せが不便

- 業種によっては許認可が取れない

本店所在地に実店舗がないと、法人の活動実態を調べるのが難しいので、法人口座開設や融資審査が多少厳しくなります。

とはいえ、私の顧問先でバーチャルオフィスを利用している法人は、どこも法人口座開設や融資獲得はできていますし、それほど大きな影響は感じませんが。

また、郵便物の受け取り・転送や電話の取次ぎなどの事務作業にどうしても時間がかかってしまいますので、転送の頻度や通知の方法などに気を付ける必要があります。

加えて、会議室がないと打合せ場所に困ることがあるので、会議室が利用できるオプションサービスもあればベターです。

そして、私たち士業や建設業、人材派遣業のように、個室スペースがないと営業許可が取れない業種では、そもそもバーチャルオフィスでの開業ができません。

3. 選び方に迷わない!バーチャルオフィス5つの比較ポイント

このように、バーチャルオフィスも安さだけで選んでよいわけではありません。

主に次の5つの比較ポイントを押さえて選ぶのが鉄則です。

☆バーチャルオフィス5つの比較ポイント

- 利用料金の安さ

- 立地・住所の利便性やブランド力

- 電話利用などのオプションサービスの有無

- 郵便物の受け取り・転送の可否・頻度

- LINE通知・不在票通知等の対応

なお、バーチャルオフィスを本店所在地とすると、法人の場合は税務申告の納税地がバーチャルオフィスの住所となるため、所轄税務署もバーチャルオフィスの近くの税務署になります。(個人事業主の場合、納税地は事業所地・住所地・居所地から選択可)

とはいえ、税務関係の申告や届出はe-Taxなどを使ってネットでできるので、基本的には税務署に行く機会はありません。

しかし、何らかの手続きでバーチャルオフィス周辺に行かなければならなくなる機会があるかもしれませんし、念のため立地のブランド力だけではなく利便性も加味しましょう。

4. コスパ最強!バーチャルオフィスおすすめ5社を徹底比較

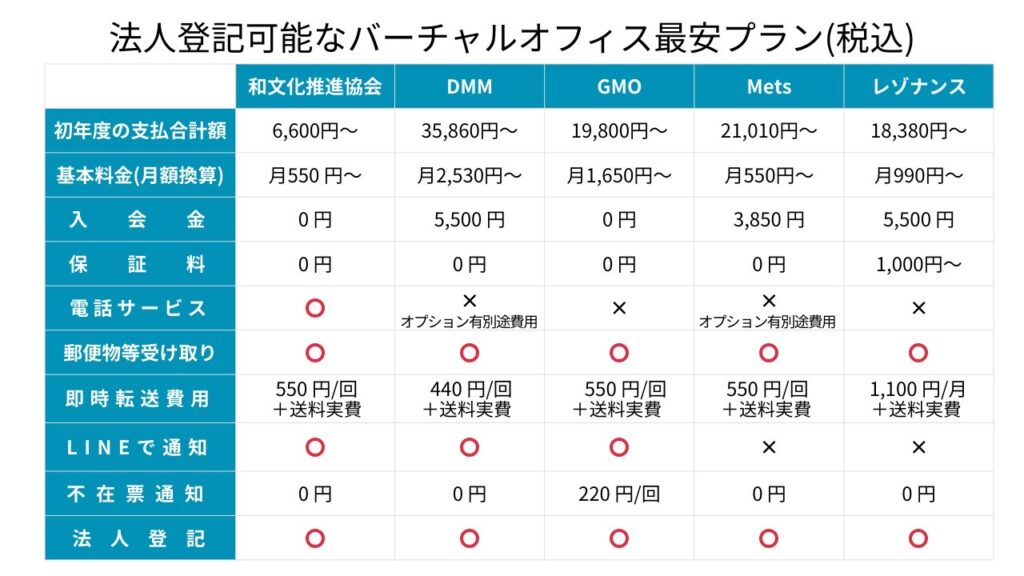

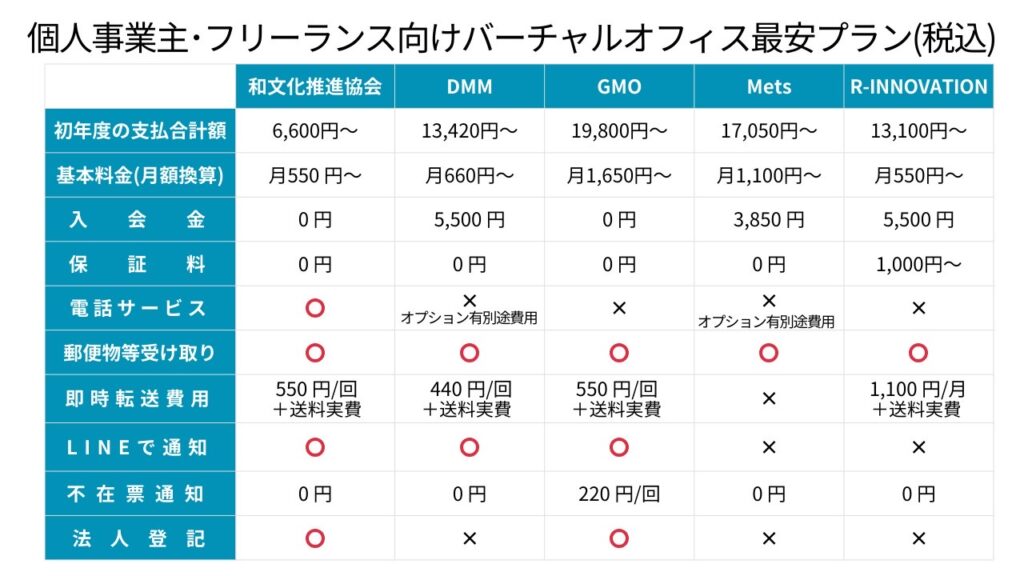

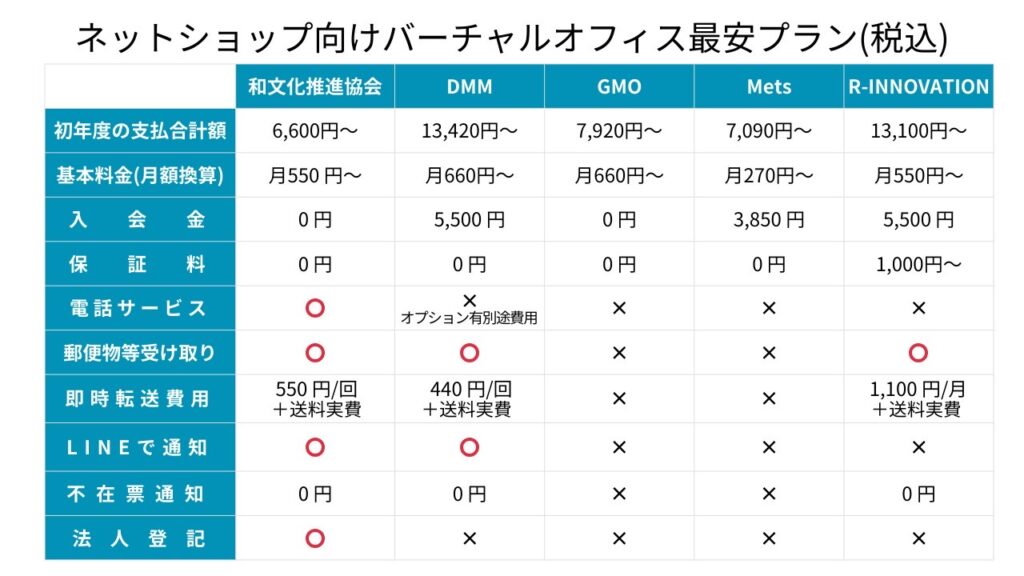

とはいえ、どこのバーチャルオフィスを選べばよいのかわからない人も多いと思いますので、事業形態(法人・個人・ネットショップ)ごとに、主要5社のバーチャルオフィスの比較を一覧表にまとめました。

①法人向け

②個人事業主・フリーランス向け

③ネットショップ向け

5.各社の特徴とおすすめポイント

①和文化推進協会

とにかく「安さ」にこだわりたいならダントツでここがおすすめです。

法人でも個人事業主でも初年度6,600円~(月550円~)という圧倒的な低価格です。

(法人の場合は年会費6,600円に加えて、通常は法人登記費用6,600円もかかるのですが、年1回提携する士業から経営支援を受けると法人登記費用がかからなくなります。)

他社では別料金がかかる電話サービスまで無料で利用できますが、自社専用の固定電話番号を取得するものではなく、協会の電話番号を借りる形になります。

会員宛ての電話がかかってきた場合は代わりに要件を聞いて、録音データをLINEで送ってくれるそうです。

ただし、会議室利用はできず、拠点も京都にしかないので、立地の利便性がネックになります。

和文化推進協会については概要欄の後編の動画で詳しく解説しておりますので、詳細はそちらをご確認ください。

②DMMバーチャルオフィス

知名度や安定感で選ぶならここがおすすめです。

初年度法人35,860円~、個人事業主13,420円~、と料金は高めですが、オフィスは都心の一等地にある駅チカ&築浅&大規模ビルで、大手ならではの信頼性があります。

すべての拠点にスタッフが常駐しているため、急な来客があった場合などに通知してもらえますし、困ったときや緊急時もスタッフが電話で対応してくれるなど安心感があります。

電話サービスも月2,200円で固定電話番号を取得し、携帯まで自動転送してもらえます。

「とりあえずDMMなら安心」という声も多く、少し高くても信頼性重視の人向けです。

③GMOオフィスサポート

ドメインやレンタルサーバーで有名なGMOグループが運営しています。

法人登記や郵便受取など必要最低限の機能に絞れば、法人でも個人事業主でも初年度19,800円~とコストパフォーマンスが優秀です。

電話は03plusという固定電話番号を取得してスマホアプリで利用できる外部の有料サービスを案内してもらえるそうです。

その他、全国の100以上の提携ワークスペースが利用可能になる予定で、マネーフォワードクラウド会計も割引価格で利用できるなど、外部提携サービスが充実しています。

GMOあおぞらネット銀行と連携して法人口座開設がスムーズにできたり、ドメイン・メールアドレスの取得もサポートしてくれたり、GMOらしいサービスも魅力的です。

④Metsバーチャルオフィス

法人は初年度21,010円~(入会金3,850円+月1,430円~)という格安プランを提供しつつ、 転送対応など基本機能も整っています。

個人は郵便サービスなどのオプションをすべて省いた初年度7,090円~(入会金3,850円+月270円~)の超格安なライトプランもあります。

電話サービスも拠点によっては有料オプションで追加可能です。

会議室も全拠点0円で利用可能なのが特徴で、拠点数は多くないですが、近くに拠点があればとても便利です。

⑤レゾナンス(&姉妹店R-INNOVATION)

もともと法人も個人も初年度18,380円〜(月990円〜)という破格のプランである上、行政書士への作成手数料5,500円のみで会社設立書類を作成してもらえるサービスや、55,000円で格安HPも作成してもらえるサービスがあり、低コストで起業できます。

また、電話サービスも月2,200円追加すれば固定電話番号の取得と転送が可能で、電話秘書代行やフリーダイヤル、FAX利用などオプションサービスも充実しています。

さらに、ワークスペースや会議室利用も有料ですが全拠点で利用可能で、会員同士の交流の場として毎月定期的に異業種交流会も開催されており、さまざまな形で起業をサポートしてくれます。

なお、ネットショップを運営している個人事業主のみが利用できる姉妹店R-INNOVATIONは、初年度13,100円~(入会金5,500円+月550円~)で銀座の住所が使えて、返品対応までしてくれる優れものです。

6. 利用料は経費にできる?バーチャルオフィスの税務処理

事業で使っているバーチャルオフィスの費用は、基本的には「経費計上OK」です。内容に応じて、「地代家賃」や「通信費」、「支払手数料」などで処理するのが一般的です。

私的利用もしている場合は家事按分が必要なケースもありますが、そもそもバーチャルオフィスをプライベートで利用する可能性は低いでしょう。

7. まとめ|安心して起業・登記するために大切なこと

バーチャルオフィスは、「自宅住所を出したくない」「コストを抑えたい」起業家にとって非常に便利な選択肢です。

バーチャルオフィス選びは、コストの安さだけでなく、住所の利便性やブランド力、電話などのオプションサービスの有無ほか5つの比較ポイントを中心に比較しましょう。

今回紹介したおすすめ5社で言えば、

- とにかくコスト優先 → 和文化推進協会

- 住所の利便性やブランド力 → DMM、GMO

- 起業支援・会議室利用などのオプション→ レゾナンス 、Mets

がおすすめです。

なお、和文化推進協会の京都すざくチャンネルにて、この動画の後編として、実際にバーチャルオフィスを活用して、どのようにビジネスを進めていけるのか?を具体的に解説しております。

概要欄に後編の動画のリンクを貼っておきますので、ぜひそちらも参考にしてください。

あなたの起業が“安心”と“効率”を両立できるスタートになりますように。

バーチャルオフィス各社のウェブサイト

・和文化推進協会

https://bit.ly/WABUNKA-Office-b

・和文化推進協会 0円バーチャルオフィス

https://bit.ly/FreePlan-Office-b

・DMMバーチャルオフィス(DMM)

https://bit.ly/DMM-Office-b

・GMOオフィスサポート(GMO)

https://bit.ly/GMO-Office-b

・METSオフィス(Mets)

https://bit.ly/METS-Office-b